園の紹介

INTRODUCE

育児担当制

育児担当制とは、特定の保育士が、特定の子どもの「食事・排泄・着替え・遊び」を一貫して援助する保育方法です。この関わりを通じて、子どもは「この人はいつも自分のことを分かってくれる」と感じ、安心感を得ます。その中で情緒的な絆が育まれ、子どもの主体性が支えられていきます。

なぜ、乳児クラスで育児担当制を取り入れているの?

近年、0~2歳児の保育所入所率が高まり、保育時間も長くなる傾向にあります。それに伴い、乳児保育のあり方が改めて見直されるようになりました。保育園で一日の大半を過ごす子どもたちにとって、日々の生活リズムや保育内容、そして保育士との関わり方はとても大切です。保育園は集団生活の場であると同時に、一人ひとりの発達や生活リズム、そしてその子の思いに寄り添う場でもあります。

1960年代に乳児保育が広がり始めた頃は、食事や睡眠、おむつ替えなどを一斉に行うことが安全で効率的とされていました。また、「みんなと同じようにすること」が良いことであり、「自分のしたいことをするのはわがまま」といった考え方もありました。

しかし、こうした方法では、子ども一人ひとりの気持ちに寄り添い、主体性を育むことは難しくなってしまいます。月齢や家庭の生活スタイルによって、睡眠時間や食事のタイミングは異なるからです。ですから、網干れんげ保育園では、ご家庭と連携しながら、それぞれの子どもに合ったタイミングで食事・排泄・着替えなどの育児を丁寧に援助しています。その際、特定の保育士が特定の子どもの育児を継続して担当することで、子どもとの間に信頼関係が育まれ、情緒が安定していきます。また、育児の援助は子どもの自立を目指すものであり、主体性を育てる大切な時間でもあります。たとえば、食事の時は実際に食材を見せながら、「今日のごはんは、肉じゃが、ひじきの煮物……」とメニューを紹介します。そして、子どもが指をさしたり、お皿を持とうとしたりして「これが食べたい」と主張してきたものを口へ運ぶようにしています。口へ運ぶ際も、スプーンを口へ押し込むのではなく、子どもが自ら口を開け、取り込めるよう援助しています。こうした日々の丁寧な関わりが、子どもの主体性を育むことにつながっていきます。

遊びの時間も同様に、一人ひとりの興味や関心は異なります。保育士が主導して「みんなで遊ぶ」ことよりも、子ども自身が自分で遊びを見つけられるよう、発達に応じた遊具を十分に用意し、それぞれが集中して遊べる環境づくりを大切にしています。

30年の歩みが育てた、安心の保育

このように、子どもの主体性を大切にしながら、保育士が育児や遊びを丁寧に援助する方法を「育児担当制」と呼びます。「育児担当制」はハンガリーで生まれ、日本では1970年代から一部の保育施設で実践されてきました。近年では、乳児保育の重要性が高まる中、導入する園も増えています。

網干れんげ保育園では、育児担当制の第一人者である吉本和子先生のご指導を受けながら、30年近くにわたり乳児クラスでこの保育を実践しています。

*網干れんげ保育園の環境が吉本和子先生のご著書「幼児保育」(エイデル研究所)に紹介されています。

わらべうた

網干れんげ保育園では、歌や楽器に親しむことと同様、乳児期からの「わらべうた」を大切にしています。「わらべうた」には、子どもの発達に寄り添う、こんな魅力があります。

わらべうたの魅力

音域が狭い

声帯が未発達な乳幼児でも無理なく歌うことができます。

繰り返しが多い

子どもは、繰り返しが大好き。繰り返すことで安心感を与え、情緒が安定します。

単旋律

シンプルなメロディーだから、音や言葉をしっかり聞き取れます。

わらべうたが広まった背景と当園の実践

ハンガリーの音楽教育学者コダーイは、母語による「わらべうた」の重要性を提唱してきました。コダーイの「わらべうた」を日本に広めた羽仁協子氏が、初めに「わらべうた」を日本の保育現場に取り入れようとしたところ、前述の1960年代のような保育では「わらべうた」を歌えるような状態ではありませんでした。一斉的な乳児保育の環境では、保育士の「わらべうた」は子どもたちに届かなかったのです。そこで、羽仁氏は、ハンガリーの保育「育児担当制」に目を付け、「わらべうた」とともに「育児担当制」という保育方法を広めていきました。つまり、「わらべうた」と「育児担当制」は子どもを主体としている点において、密接に関わっています。網干れんげ保育園では、保育士が一人ひとりの子どもに向き合って「わらべうた」を歌い、音楽の楽しさと安心感を育んでいます。

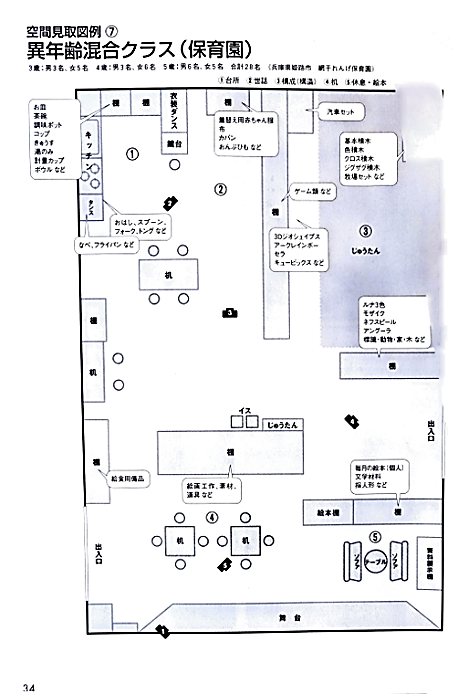

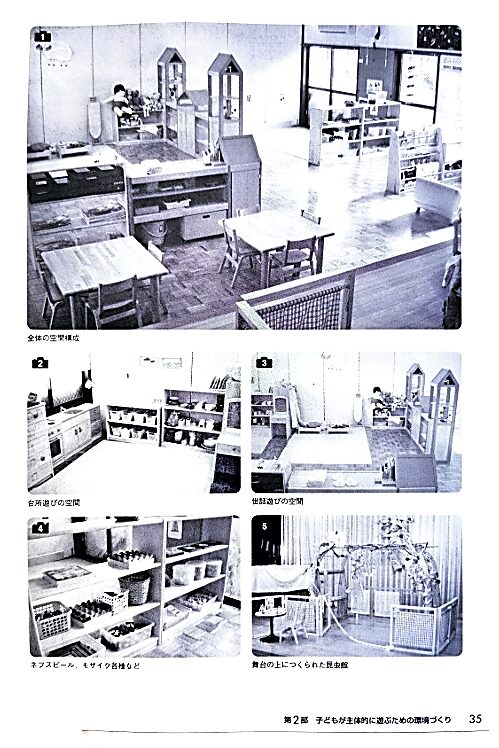

縦割り保育(幼児クラス)

年々少子化が進む今の時代、兄弟姉妹が少なくなり、異年齢の子ども同士が自然に関わりあう機会が減ってきました。網干れんげ保育園の幼児クラスでは、そんな今だからこそ、異年齢で過ごす「縦割り保育」を大切にしています。

こんな姿が見られます

例えば、メモリーゲームをするとき。年少児は少し離れた場所からゲームをしている年長児の様子を見つめています。まだゲームのルールは分かりませんが、年長児の姿にあこがれを抱き、やってみたいという気持ちを育んでいます。それが年中児になると、年長児の隣に座り、見よう見まねであったり、教えてもらったりしながら一緒に遊べるようになります。ルールを理解しながら、仲間と一緒に遊ぶことが少しずつできるようになってきます。そして、年長児になると、ルールに則って遊ぶだけでなく、ゲームの進行役を担うようになります。「太郎君、カードは2枚だけね。」「次は、花子ちゃんの番だよ。」と声をかけながら進行したり、年少児が間違えても、「もう一回やってもいいよ。」とフォローする姿が見られます。

小さな社会の中で育つ力

このように、3年間の育ちを意識した縦割り保育では、子どもたちは自分たち自身で人とのかかわり方や思いやりの心を育むことができます。 そして、ここで育まれた関係性や学びは、これからの学校生活や人との関わりの土台になっていくのです。

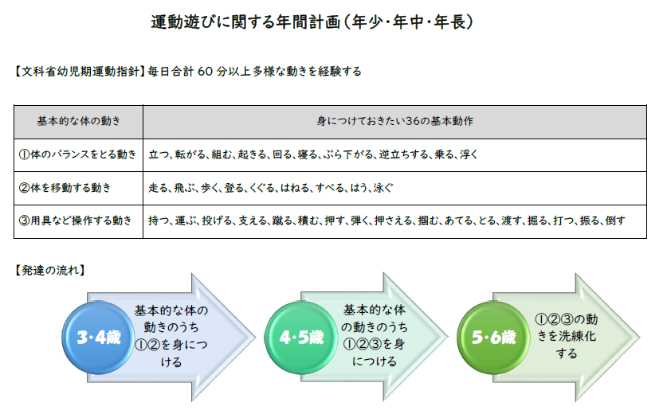

体育ローテーション

幼児期は、心と体の基礎を育むとても大切な時期。文科省の定める運動指針には、毎日合計60分以上、多様な動きを経験することが推奨されているように、毎日の運動は、体力や運動能力の向上だけでなく、意欲・集中力・協調性など、子どもたちの健やかな成長に欠かせないものです。

網干れんげ保育園では、こうした運動の重要性を踏まえ、体育を専門的に学び免許所持者である保育士が各クラスの段階に応じて内容を計画し、毎日中心となって「体育ローテーション」を実施しています。これは、子どもたちが楽しみながら多様な動きを経験できるよう、年齢や発達段階に応じた運動遊びを計画的に行う取り組みです。子どもたちが大好きなダンスもすべて当該保育士が組み立て、指導したものです。

年齢に応じたねらい、および年間計画は、こちらをご覧ください。

*当園の保育士がすべて計画を立てておりますので、HP上では一部非公開とさせていただきます。

CLASS

クラス構成

0〜2歳児クラス(乳児)

| クラス名 | |

| 0歳 | めだか組 |

| 1歳 | ひよこ組 |

| 2歳 | あひる組 |

3〜5歳児クラス(幼児)

| クラス名 | 保育体制 |

| 西組・東組 | 縦割り保育(3〜5歳混合) |

年齢の異なる子どもたちが関わる「縦割り保育」で、思いやりや協調性を育みます。一方で、講師による活動は年齢ごとに行う「横割り保育」も取り入れ、発達に応じた学びの機会を設けています。

主な横割り活動(専門講師による指導)

造形あそび

声楽(音楽活動)

和太鼓演奏

ハンガリーの音楽教育家「コダーイ・ゾルターン」の理念を取り入れ、表現力と感性を豊かに育てています。

HOUR

保育時間

担当制保育(0〜2歳児)

0〜2歳児には、特定の保育士が2〜3名の子どもを担当する「育児担当制」を導入。

食事・排泄・睡眠などの日々のケアを通して、深い信頼関係を築きます。

安心感のある環境で、情緒の安定と健やかな発達を支えます。

夏期の異年齢保育(3〜5歳児)

7〜8月は、3〜5歳児をひとつのクラスにまとめた異年齢保育を実施。

年齢や経験の違う子どもたちが関わることで、学び合いや助け合いの精神が自然と育まれます。

体育ローテーション(運動あそび)

運動は「体づくり」だけでなく「脳や心の成長」にも重要です。

器具や空間を活かし、全身を使って遊ぶことで、運動機能と情緒の発達を促します。

「健やかな体」「豊かな心」を育てる基礎をつくります。

| 区分 | 開所時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 |

| 平日 | 7:00〜19:00 | 7:00〜18:00 | 9:00〜15:00 |

| 土曜 | 7:00〜19:00 | 7:00〜18:00 | 9:00〜15:00 |

Point

園の想い

一日のリズム、一年の流れ

遊び・食事・お昼寝など、日々の生活に「安定したリズム」を持たせることで、子どもたちは安心し、自分らしく過ごせます。

毎日が同じようでいて、毎日が新しい——そんな発見に満ちた日々の積み重ねを大切にしています。

小さな一歩は、大きな一歩

子どもたちの世界では、ほんの少しの変化も大きな挑戦。

私たちはその“やってみたい気持ち”を尊重し、じっくりと「待つ保育」を心がけています。

ひと言のチカラ、ひとつの成長

子どもを否定せず、ありのままを受け入れる保育。

やさしく、あたたかい言葉での「声かけ」を通して、子どもたちの自立と自律を支えます。

網干れんげ保育園では、子どもたち一人ひとりが

「自分らしく」育つことを大切にしています。

家庭と連携しながら、保護者の皆さまと共に、

子どもたちの成長を丁寧に見守ってまいります。

お問い合わせはこちら

〒671-1228 兵庫県姫路市網干区坂出184

.jpg)

.jpg)